『日本』令和7年9月号

桜の餘香(九)

― 英霊未だ嘗(かつ)て泯(ほろ)びず ―

片山利子/作家

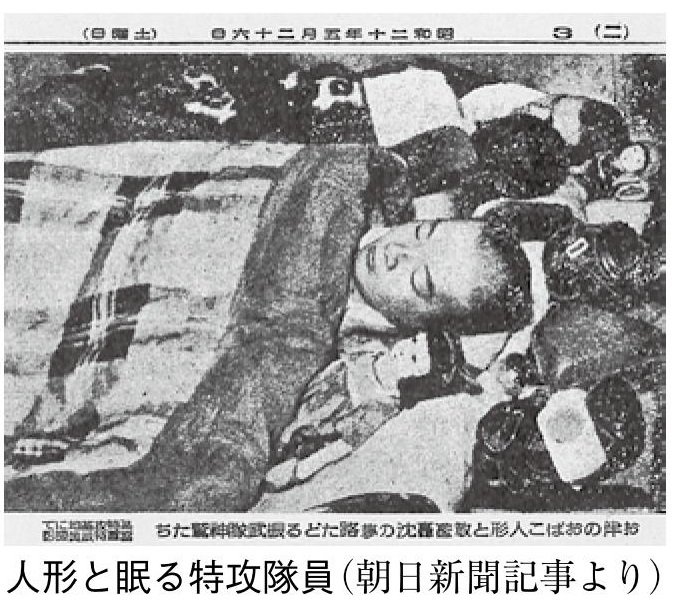

昭和二十年五月二十六日、朝日新聞に「總(そう)攻撃の前夜―振武隊勇士の基地」と題して、三角兵舎のベッドでおばこ人形と並んで眠る陸軍の特攻隊員の写真が掲載されました。お伴とありますから、このおばこ人形と共に出撃されたのでしょう。眠るお顔にはまだ幼さ が残っています。記事には、そのほか、天井をじっと見つめている隊員、本を読みながらクックッと笑う隊員、相撲を取り始める隊員などそれぞれの最後の夜を過ごす様子が記されてあります。明日の出撃を前に、なぜ平常心で過ごすことができたのでしょうか。

西田高光中尉(海軍飛行予備学生第13期、大分師範学校卒、戦死後少佐)は、昭和二十年五月十一日、神風特別攻撃隊第五筑波隊隊長として、列機を率いて沖縄周辺の艦艇に向けて鹿屋基地を飛び立ち、散華しました。出撃の何日か前、報道班員・山岡荘八氏は、教え子に最後の返事を書いていた西田中尉に、鋭い質問を投げかけました。そのうちの一つに「特攻隊員はみな非常に明るいが、今日の心境になるまでどのような心の葛藤があったのか」という質問がありました。西田中尉はペンを休め苦笑いをしながら、「少々答えにくい質問ですね。特攻隊員は皆志願して今ここにいる者たちである。また、もはや既に心の動乱期は克服している」と答えました。さらに「学鷲(がくわし)(予備学生出身の搭乗員)は一応インテリです。この戦争について疑問を持っている者もいるし、私もそうですが、そう単純に日本が連合軍という大敵に勝てるなどとは思っていません。でも無条件降伏はありえないと思っている。ですから、少なくとも今の戦局を小康状態にまで盛り返して、有利な講和に持ち込む、それしかないんじゃないかなあ。われわれはそのために突っ込むんですよ」と付け加えました。

特攻隊員はみな志願である、前線基地である鹿屋に進出の時点では、既に心の動乱期は克服しているという二点に注目したいと思います。練習隊に於いて訓練中、戦友の事故による殉職に何度も遭遇しています。自分たちの最期がどのようなものであるかを目の当たりにしているということです。その上で自分の任務に対する覚悟をしてきたのです。

「桜花」や「回天」などの特攻隊員の募集は、基地によりさまざまですが、一箇所に集められ、長男、一人っ子、妻帯者を除き、残った者の中から志願者を募るというのが一般的であったようです。その呼びかけには、「熱望」と書いて応えたのでした。それでも長男も、一人っ子も、妻子のいる人も、特攻隊員として散華しています。そもそも初の神風特別攻撃隊「敷島隊」の隊長・関行男大尉(海兵70期、戦死後中佐)は、結婚後五か月にも満たない昭和十九年十月二十五日に特攻戦死しました。関大尉の場合は、志願というより命令に近かったのですが。翌日出撃散華した「大和隊」隊長・植村眞久少尉(海軍飛行予備学生第 13期、立教大学卒、戦死後大尉)には、生後三か月のお嬢さんがいました。

「楠公回天祭」の直会(なおらい)で、回天の基地で整備をしていた方にお話をお聞きしたことがありますが、一度席に戻ったのに再度マイクの前に立ち、「回天の烈士は皆さん志願でした。志願だったのですよ」と念を押したのです。無理やりではなかったと英霊の思いを真剣に伝えたかったのだと思います。

神雷部隊においては、「桜花二二型」の有人飛行実験の折、高度四千メートルで桜花を切り離す瞬間、事故が発生、搭乗員の長野一敏少尉は、すぐに落下傘で降下したのですが、半開のまま飛行場の端に落下してしまいました。絡まった落下傘の索(つな)を直そうと手足をバタバタさせながら落ちていくのが、地上からはっきり見えたそうです。長野少尉は腸内に出血しており、それが致命傷となったのですが、頭蓋骨骨折も起こしていたという疑いも残っています。落下傘が開かなかった原因も解明されておりません。前日、落下傘の折り畳みには、長野少尉も立ち合いの上、万全を尽くしていたのですが。

また「桜花」の訓練中の事故につき、事故調査担当に命じられた方の回想によれば、母機から投下される際、「桜花」が振り落とされるように横滑りしながら、飛行場近くの松林の中に墜落しました。搭乗員は即死の殉職です。墜落現場は、松林の中の民家の傍らで、直径十センチの松の幹が、高さ二メートルほどのところで、鉈(なた)を一気に振ったように鋭く切れていました。「桜花」の通常の着陸速度は百十ノット(時速二百キロ)です。「桜花」は実戦では母機から発射したら敵艦に突入する目的で設計されていますから、着陸用の車輪はありません。

訓練の時には着陸用の橇(そり)を装着します。それでも危険な訓練ですから救急車が待機していたと聞いたことがあります。この時にはおそらく時速三百キロ以上出ていたであろうと、回想者は推測しています。「桜花」は民家の袖垣を倒し、傍らの素焼きの水甕(みずがめ)を壊して、家屋の寸前で止まりました。この事故は訓練中に起こったのですから、戦友たちも見ていたはずです。

回天の搭乗員で、三度出撃しながら艇の故障などで発進できなかった横田寛(ゆたか)・二飛曹(甲飛13期)は、光基地で、多々良(たたら)隊伊四七潜水艦で出撃予定の矢崎美仁二飛曹(甲飛13期)、三好守(まもる)中尉(海兵73期)、阪本宣道(のぶみち)二飛曹(甲飛13 期)の三人を立て続けに事故で亡くしました。

矢崎二飛曹は、伊四七潜との合同訓練で、四七潜から発進し、無事航行艦襲撃を終了し、基地への帰途、整備不良による一酸化炭素中毒により殉職しました。その時の様子を横田寛・二飛曹が戦後書かれた『あゝ回天特攻隊』では次のように記しています。思わず、力いっぱいゆすってみる。力のない手が、ゆすぶられるままにダラッと下がって、担架の下に垂れた。水につかった形跡もないし、けがをしている様子もない。頬の色はいつもより赤い。目のふちがちょっと黒ずんでいるような気もしたが、ほかにおかしいところはない。そのまま夢中になって医務室にかつぎこんだ。

医務室で人工呼吸二時間、ついに矢崎二飛曹の命は戻りませんでした。一酸化炭素中毒による窒息死と診断されたのちも、さらに人工呼吸を続け、軍医長に「あきらめろ」と言い渡されたのです。

それから四日後、隊長の三好守中尉が小雨の降る中、基地発進訓練を行いました。訓練中、目標艦の艦底を通過する際、下りきっていない特眼鏡(潜望鏡)を艦底に激突させてしまいました。突入するときの全速力ですから、衝撃も半端なものではありません。突き出ているレンズに眉間を割られ、失神し、その間に折れた特眼鏡の付け根から侵入した海水で溺死してしまったのです。上部ハッチは根元から九〇度近く曲がった特眼鏡のために開けることができず、回天を横にして、下部ハッチを用具でこじ開け、水漬けになっている三好中尉をようやく艇内から引きずり出し、担架で医務室に運びました。横田二飛曹は、呆然として声も出ないまま、担架に寄り添ってぼんやり付いて行きました。一人っ子で早く母を亡くした横田二飛曹にとって、弟のようにかわいがってくれた隊長は、命を共にする大切な兄貴であったのです。ぼんやりと医務室から出て歩いている横田二飛曹に先任将校の宮田敬助大尉(海兵69期、後に海上自衛隊海将補)が声を掛けました。

「貴様ぁ、男のくせに、何をメソメソしているか!悲しいのか!何を泣くか!メソメソ泣いたって三好や矢崎は、ちっとも喜びゃあせん!友の屍(しかばね)を乗り越えてゆくんだ。なみだを踏み越えてゆくんだ!」

横田二飛曹は、唇をかみしめて睨み返しました。宮田大尉も顔をくしゃくしゃにして目に一杯涙をためています。何度かやり取りをした後、宮田大尉は拳を握り締めて、医務室の方へ歩いていきました。その後ろ姿は、肩が小刻みに震えていたのです。戦後も横田二飛曹は、宮田大尉を訪ねて、二人で大酒を飲んでいたと宮田大尉の令嬢からお聞きしました。しかし彼女自身は回天の話を聞いたことはなかったそうです。

さらに、阪本宣道二飛曹が、航行艦訓練終了後、基地への帰途、小水無瀬島(こみなせじま)の狭水道を通過した際、岩礁(がんしょう)に激突し殉職しました。

光基地では三名の合同葬儀を涙ながらに斎行したのです。

このように、訓練中に様々な殉職事故に遭遇し、戦友の悲惨で無念の死に何度も遭ってきているのです。自分の死についても具体的に想像がついたでしょう。戦友の分まで戦って死のうという覚悟もできたでしょう。前線基地に赴いたときには、西田中尉の言葉通り、 心の動乱期は克服していたのです。それだからとて、健康な若者たちに、生に対する執着が全くなかったとは思えません。死に対する嫌悪感も拭(ぬぐ)えなかったでしょう。

回天特別攻撃隊菊水隊・仁科関夫(にしなせきお)中尉(海兵71期、戦死後少佐)は、殉職した盟友・黒木博司大尉(海機51期、殉職後少佐)の遺影を左手に伊四七潜から発進、ウルシーで散華しました。後に続いた回天烈士たちは、殉職した戦友の遺骨を胸に出撃散華しました。航空隊にしても戦友の思いを抱いて敵艦めがけて突入したのです。

祖国存亡の危機に生まれ合わせたことを自覚し、自分の命を賭けて対峙したのです。悲しくもありますが、そのような若者たちの真心があったからこそ、我が国は長い歴史を紡いでくることができたのだと思います。