『日本』令和7年10月号

桜の餘香(十)

― 英霊未だ嘗(かつ)て泯(ほろ)びず ―

片山利子/作家

信濃(し なの)なる 千曲(ちぐま)の川の

小石(さざれし)も 君し踏みてば 玉と拾はむ

(万葉集 巻十四 東歌)

信濃の国(長野県)を流れる千曲川の上流から、急流に流され河原に運ばれてきた細石(さざれいし)も、恋しい貴方が踏んだのなら、宝石だと思って拾いましょうと詠んでいます。古代には触れた物には触れた人の魂が宿ると考えられていたので、ただの石っころが宝石のように大切に思えるのですね。現代でも「推し」にサインを戴いたり、握手をしたりしますね。いちいち「魂が宿った」などとは言いませんが…。さらに「形見(かたみ)の品」は、大切な大切な宝物です。ですから古(いにしえ)の少女も、二十一世紀の私どもも共有できる心情ではないでしょうか。それは大東亜戦争の最中(さなか)、死と向き合う日々においても、否、明日をも知れぬ命だからこそ、さらに研(と)ぎ澄まされた清らかな心のやり取りとなって顕(あら)われたのです。

今月は、特攻戦死を遂げられたお二人の海軍予備学生が若い女性に宛てた「形見の品」、十八歳の少年飛行兵が継母に宛てて思いを記したノートのお話をしたいと思います。

片山崇少佐

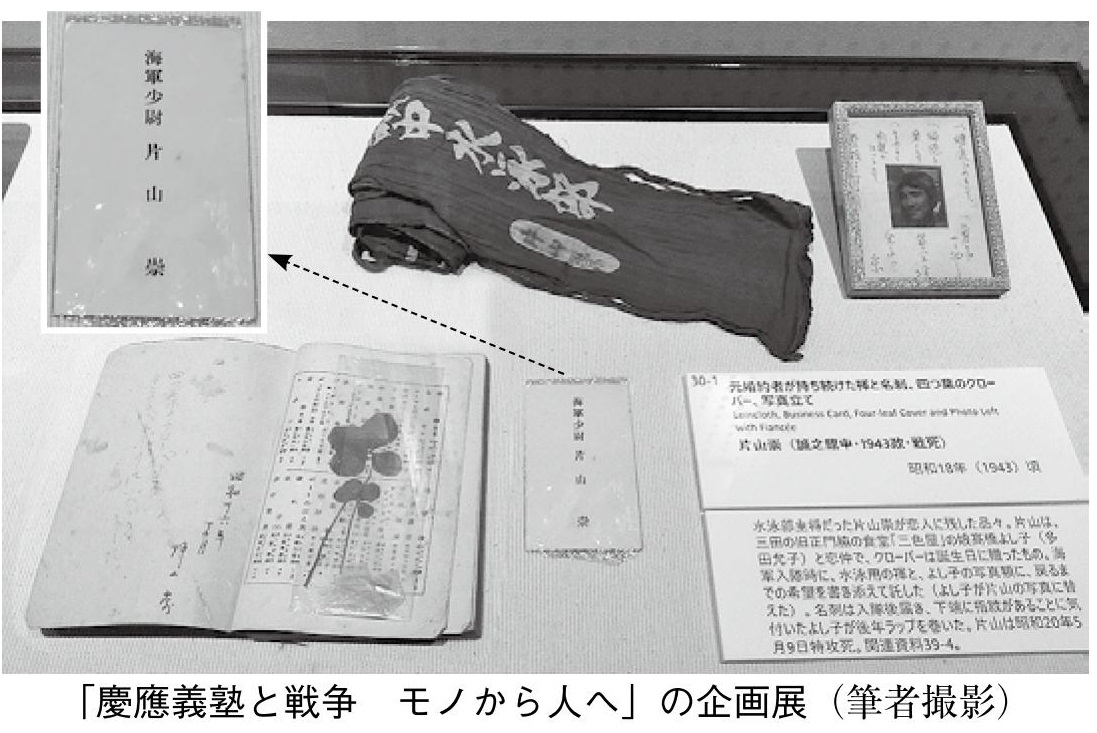

令和六年八月、慶應義塾図書館旧館で開かれた「慶應義塾と戦争 モノから人へ」の企画展で、心温まる、しかしあまりにも悲しい御遺品に出会いました。慶應大学法学部政治学科出身(予備学13期)片山崇(たかし)海軍中尉(戦死後少佐)が婚約者允子(よしこ)さんに遺された品々です。片山中尉は、三田水泳会の主将を務め、幻の東京オリンピックの一五〇〇メートル自由形の代表候補でもありました。

允子さんは、三田の慶應大学前にあった「三食屋」という食堂の看板娘でした。海軍予備学生に志願した際、允子さんに、台紙には戻るまでの允子さんへの希望が書かれてある写真額(贈られたときには允子さんの写真が入っていたのですが、戦死後、允子さんは片山少佐の写真に入れ替えました)、水泳部の赤褌(ふん)、允子さんが誕生日に贈っ葉のクローバーを託して出征しました。さらに入隊後、海軍の名刺が允子さんの元に届きました。允子さんは名刺(右図拡大写真)の下の端に片山中尉の指紋が付いていることに気付き、後に名刺を丁寧にラップで包みました。それぞれのお品に胸が詰まる思いでしたが、名刺のラップには涙が出ました。愛しい人の指紋に気付き、それを消すまいとする思い。特攻作戦で散華(さんげ)されたのですから、お骨の一片さえありまん。亡き人の指紋は何物にも勝る形見でありましょう。

允子さんは、三田の慶應大学前にあった「三食屋」という食堂の看板娘でした。海軍予備学生に志願した際、允子さんに、台紙には戻るまでの允子さんへの希望が書かれてある写真額(贈られたときには允子さんの写真が入っていたのですが、戦死後、允子さんは片山少佐の写真に入れ替えました)、水泳部の赤褌(ふん)、允子さんが誕生日に贈っ葉のクローバーを託して出征しました。さらに入隊後、海軍の名刺が允子さんの元に届きました。允子さんは名刺(右図拡大写真)の下の端に片山中尉の指紋が付いていることに気付き、後に名刺を丁寧にラップで包みました。それぞれのお品に胸が詰まる思いでしたが、名刺のラップには涙が出ました。愛しい人の指紋に気付き、それを消すまいとする思い。特攻作戦で散華(さんげ)されたのですから、お骨の一片さえありまん。亡き人の指紋は何物にも勝る形見でありましょう。

片山中尉は、広島県因(いんのしま)島出身、前身は福山藩の藩校であった誠之館(せいしかん)中学(現広島県立誠之館高校)から慶應義塾へ進みました。昭和二十年五月九日十六時三十分、神風特別攻撃隊振天隊二機の一機として黒岩芳人一飛曹(甲飛12期)と共に、台湾の宜蘭(ぎらん)基地より、沖縄周辺艦船に向けて出撃しました。

松葉進海軍大尉

次に、お付き合いのあった女性から一人の女性のお手紙の写しを戴き、文に書いても良いとの許可を戴いていた神風特別攻撃隊第三八幡護皇隊(はちまんごおうたい)艦爆隊・松葉進海軍少尉(戦死後大尉、予備学13 期、早稲田大)の若く純粋な女性とのたまゆらの交流をお話します。

松葉少尉は、昭和二十年四月十六日六時三十分、九九式艦上爆撃機で二十二機編隊を組み、第二国分基地から指揮官として嘉手納沖米軍艦船に向けて出撃しました。この時の一機が米軍護衛駆逐艦スウェラーに急降下攻撃を掛けましたが、機銃手に撃墜されたという記録が残っております。

松葉少尉は、広島県尾道の裕福な家に生まれ、両親は韓国の群山(クンサン)に移住し、広く商売をしていました。

昭和二十年四月五日夜、海軍の水交社になっていた家に遊びに行っていたスミさんという若い女性に仲居さんが、「近日中に国分基地から出撃される特攻隊の方がいらしていますので、鉢巻を縫ってあげてください」と頼みました。すぐに友達と二人で白の晒(さらし)の布に赤い布で日の丸を縫い付けて、差し上げました。縫い終わって帰るスミさんを、ほの暗い大玄関で松葉少尉がお礼を言って見送りました。まっすぐに背筋を伸ばした細身の姿が、スミさんの心に強く残りました。翌日、中津駅始発の一番列車に乗る松葉少尉を見送りました。汽車のデッキに立ち挙手の礼をする少尉の白手袋が、汽笛と共にスミさんの視界から消えて行きました。

三日後、鉢巻のお礼にと「第三八幡護皇隊・海軍少尉 松葉進」と大書された条幅が少尉の同期の方によって届けられました。早稲田大学時代、書道部に籍を置いていただけに、達筆でした。スミさんの母上は大急ぎで草餅を作り、お使いの同期の方に手渡し、松葉少尉にも召し上がってほしいと言付(ことづ)けました。

四月十六日、ラジオから軍艦マーチが鳴り、「大本営発表、帝国海軍特別攻撃隊は今朝、沖縄海域において敵艦船を撃沈させたるものなり…」。スミさんは、すぐに松葉少尉が出撃されたのだと分かり、胸を貫く痛みをどうすることもできませんでした。

二日後、再び同期の方が基地から訪れました。「自分は体調を崩し、次の出撃に残されましたが、松葉少尉は立派に戦果を挙げました。これは彼が出撃直前に自分のマフラーを裂いたものです。あなたに渡してくれと頼まれました」。差し出された品は二メートルに余る幅広の白絹で、スミさんがそっと胸にあてると、微かに煙草の匂いがしました。

特攻機が敵艦目掛けて一直線に突っ込んで行くときは、一塊の炎となります。ものすごい熱気から辛うじて意識を守るために首に巻くマフラーは、十メートルにも及ぶそうです。その大切なマフラーの端をスミさんに贈ったのでした。

昭和二十一年四月、結婚が決まったスミさんの挙式の三日前、群山から尾道へ引き揚げた松葉少尉の母上が訪ねてきました。当時、貴重だった化粧品と金糸銀糸の織り込まれた帯をお土産に。帯は引き揚げの時、苦労して持ち帰った母上の若き日の帯でした。そして玄関先でスミさんの姿を見ると、その場に泣き伏し、スミさんの母上とも手を取り合って涙を流しました。

スミさんは松葉少尉の贈り物の白絹を、白く紋を抜いて紫に染め、裏には紅絹(もみ)をつけて鏡掛けを作り、大切な記念品として、嫁ぐ荷物に納めました。神式の祖霊舎(それいしゃ)(仏式では仏壇)には、鏡と剣と玉を飾ります。鏡は我が国の基(もとい)を考えれば、非常に大切な品です。また、顔や姿だけでなく、心の内も整えるために、わが身を写す品です。ですから、鏡掛けは鏡同様大切な品物です。スミさんの松葉少尉への心が伝わってきます。まだ墨の匂うような条幅は、少尉の母上にお返ししました。二泊して少尉の母上は、尾道に帰りました。この時も春暁の駅での別れでした。その後、二度と逢うこともない、一期一会でした。

スミさんは松葉少尉を中津駅で見送った五十年後、江田島の第一術科学校(旧海軍兵学校)を訪ね、教育参考館で、散華された特攻隊員のお名前の中に、松葉少尉のお名前を見つけました。故郷の駅頭で見送った少尉のお名前、感慨深い邂逅でした。

「有難うございました、少尉。そして幾万のみたま。なにとぞ安らかに」と心からお祈りして、残照に輝く江田島を後にしたのでした。

相花信夫陸軍少尉

知覧特攻平和会館に参りました時に、特に胸に深く残ったノートがありました。楷書でペン書きです。涙を流しながら書き写しました。

ノートの主は、第七七振武隊相花(あいはな)信夫陸軍伍長(戦死後少尉、十八歳、宮城県出身、少年飛行学校14期)、五月四日五時、知覧飛行場から沖縄西方海域の米艦船群目指して六機編隊で出撃、散華しました。

母上お元気ですか。

永い間本当に有難うございました。

我六歳の時より育てて下されし母

不祥事は一度たりとてなく

慈しみ育て下されし母

有難い母 尊い母

俺は幸福だった

遂に最後迄「お母さん」と呼ばざりし俺

幾度か思い切って呼ばんとしたが

何と意志薄弱な俺だったろう

母上お許し下さい

さぞ淋しかったでしょう

今こそ大声で呼ばして頂きます

お母さん お母さん お母さんと

(知覧特攻平和会館所蔵)

このノートの記述とは別に、ご両親宛の御遺書が靖國神社遊就館に遺っております。

お継母(かあ)様は、このノートと御遺書を胸の張り裂けるような思いで読まれたことでしょう。

ノートに記された継母への思いは、極めてストレートで情感溢れるものです。誰かに読ませる意図で書かれたものではないからでしょう。しかし、ご両親宛の御遺書には、少し感情を抑え、同様に「お母さん」と呼べなかった「中支」に出征中の兄の思いをも記し、次のように結んでいます。

辞世には、若いながらも特攻隊の一員としての任務を背負った強い覚悟が詠まれています。すべて、書く場所を心得た上での相花伍長の真心でありましょう。

六度(むたび)散り 七度(ななたび)咲きて

大君に あだなす艦を 屠(ほふ)りさらん

(『特攻隊遺詠集』)