『日本』令和7年10月号

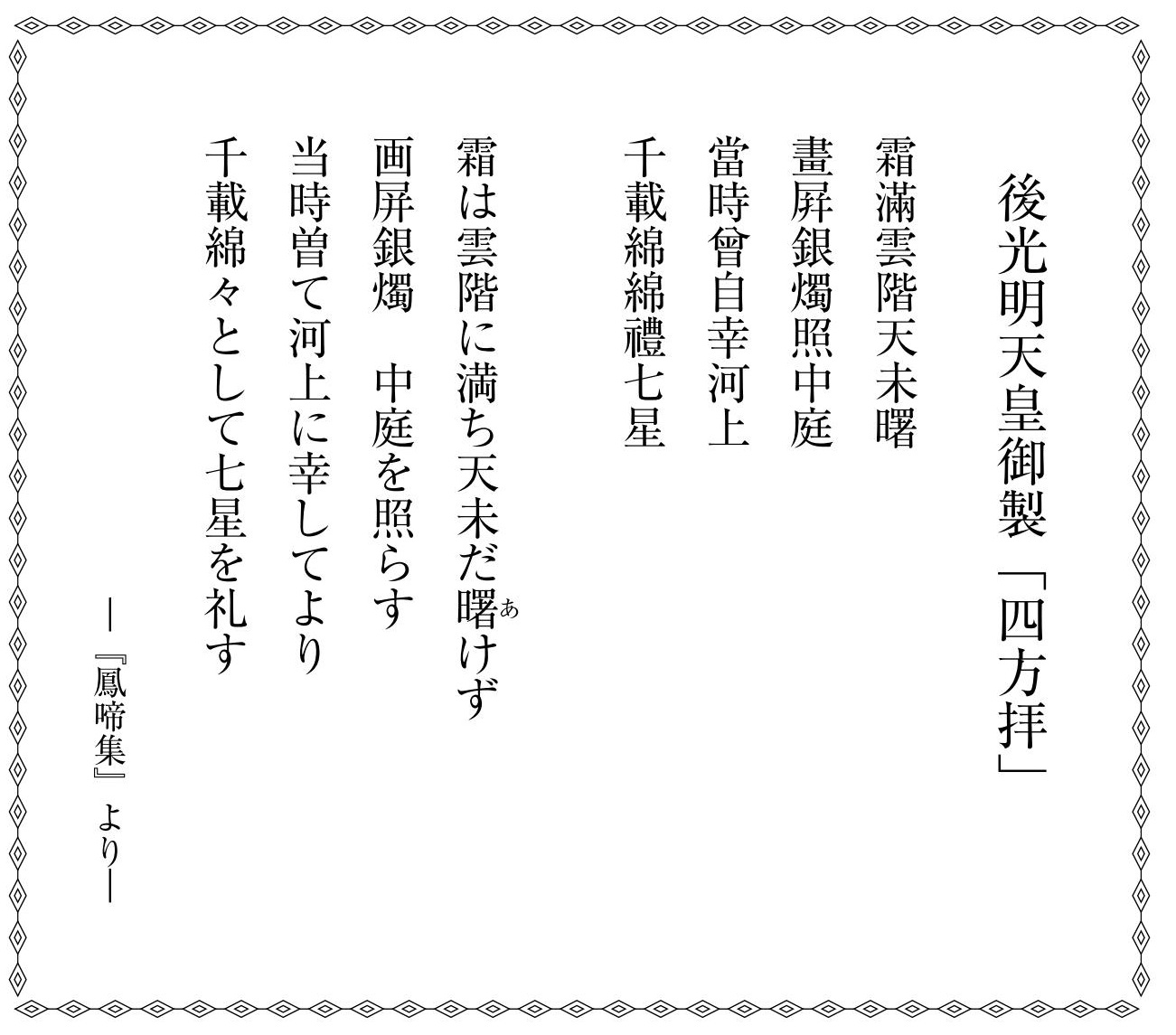

十月号巻頭言 「後光明天皇御製 『四方拝』」 解説

第百十代後光明天皇(在位、寛永二十年/一六四三―承応三年/一六五四)は、姉帝の明正天皇の禅(ゆず)りを受け父帝であられる後水尾上皇の御後見のもと即位されたが、天性剛毅英邁な御気質で、殊に朱子学を尊崇し、また武芸にも心を傾けられたといふ。長きにわたる朝廷の萎靡惰弱の弊を革(あらた)め、大いになすところあらんとされたが、病のため突如崩御された。宝算僅(わずか)に二十二歳。

はるか後世の幕末に至つても、伊予の国学者・勤王家である矢野玄道(はるみち)は『正保野史』を著し、その御事跡を追懐・景仰申し上げてゐる。

今回掲げた御製は、慶安三年(一六五〇)、新年最初の宮中行事である元旦の四方拝の際に詠まれたものである。夜明け前、宮殿の階(きざはし)に霜が降り、屏風に灯火が照り映えてゐる中を親しく南庭に進まれ、北斗七星をはじめ、四方の天神祇地(てんしんちぎ)を拝礼され国家の安寧をご祈念なされる。儀式の最中にその起源に想ひを馳せ、皇極天皇が南淵(みなぶち)(飛鳥川の河畔(かはん))で執り行はれて以来、千年間続いてきたその儀式を今は自分が承け継いでゐるのだといふ御自負にあふれた佳篇である。拝誦するたびに朝儀の永続こそが皇統の繁栄、ひいては国家の礎にもつながるのだといふことを感動とともに再認識させられる。(横久保義洋)